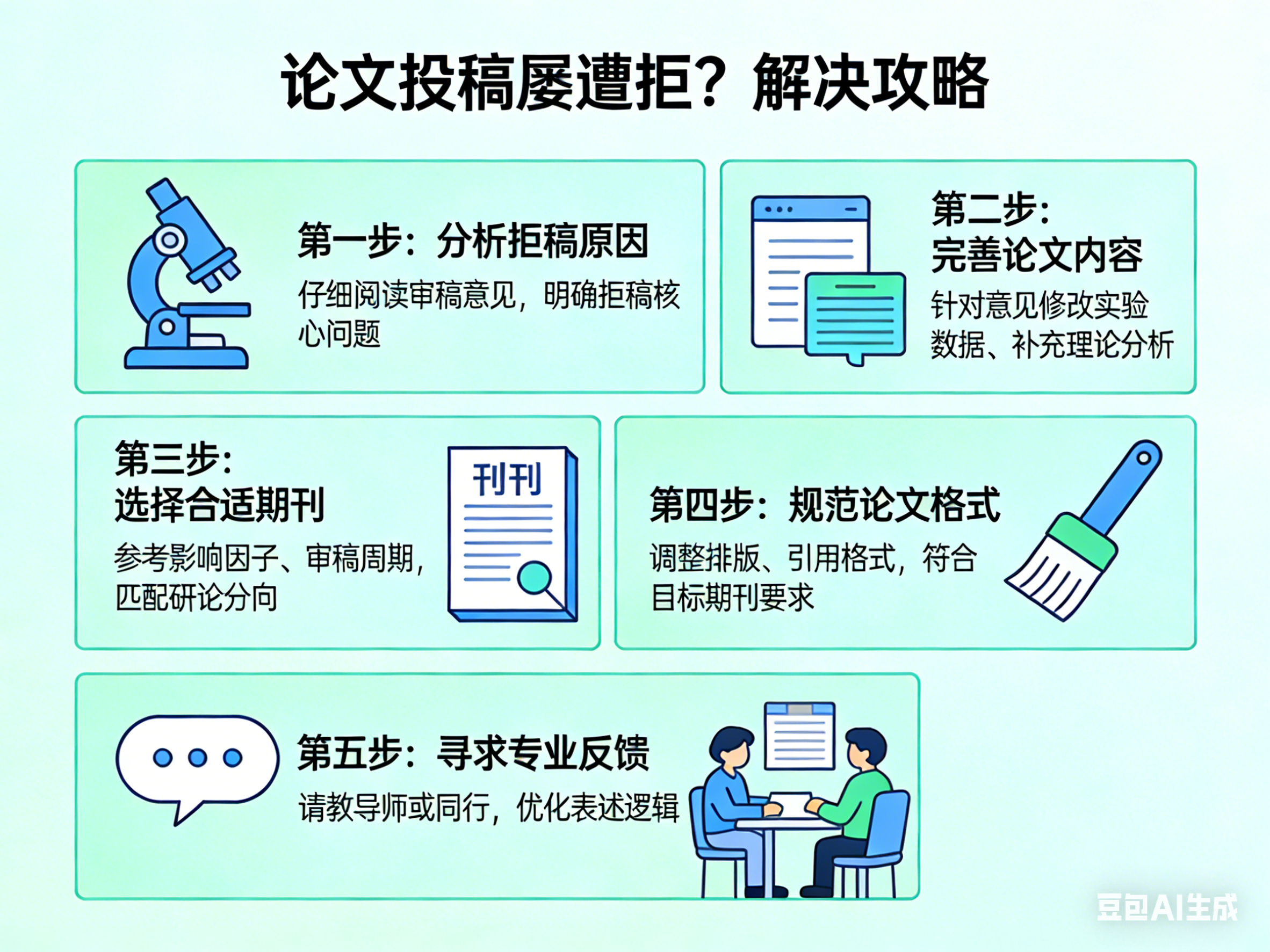

在学术研究与论文发表的过程中,退稿已成为一种常见且普遍的现象,其背后蕴含着多重因素。

在学术研究与发表的进程中,论文“退稿”现象频繁出现,甚至成为一种常态,这背后有着多方面的原因。

首先,学术期刊的定位与要求是导致退稿的重要因素。每本期刊都有其独特的办刊宗旨、收录范围和读者群体。如果作者的论文主题与期刊的定位不匹配,即使研究质量再高,也可能被直接退稿。此外,期刊对论文的格式、字数、引用格式等也有严格规定,不符合要求的论文也会被退回。

其次,论文自身的质量问题是退稿的常见原因。创新性不足是许多论文被拒的重要因素。学术界重视原创性,重复现有研究或缺乏新见解的论文难以被接受。研究方法的科学性也至关重要。

如果研究方法描述不清、存在漏洞,或者数据分析不当,可能导致研究结果不可靠,进而影响论文的接受度。此外,论文的逻辑结构和语言表达也会影响其质量。逻辑混乱、语句不通、表述不清的论文会让读者难以理解,自然难以通过审稿。

期刊的审稿流程和资源限制也使得退稿成为常态。大多数期刊采用严格的三审制度,包括编辑初审、专家外审和终审。在每个环节,论文都会面临严格的筛选。初审主要筛查形式合规性,外审则评估论文的学术价值、创新性和方法论严谨性。即使论文通过了外审,也可能因版面有限或不符合当期主题而在终审被拒。

此外,论文选题的热度和研究价值也会影响其被接受的可能性。如果选题陈旧、缺乏实际意义,或者研究结果无法为学术界或实践领域提供有价值的见解,论文也难以被期刊接受。同时,期刊的栏目需求和作者背景也可能在终审阶段影响论文的去留。

请先 登录后发表评论 ~